矢部屋許斐本家の沿革

![]()

| 江戸時代中期 宝永年間 |

江戸元禄時代(1688年)出生。矢部屋(筑後福島)許斐家の祖。宝永年間(1704~1711年) 筑後有馬藩 上妻(こうづま)郡福島町(現在の八女市福島地区)にて、出自の上妻郡北矢部(現在の八女市矢部村)の山間部で採れる茶や木炭、茸等の山産物の商いをしていたため「矢部屋」と号するようになった。 |

|---|

矢部屋本家 家印提灯木箱 「山形 ニ ヤ ノ字筆書き」 明治15年の刻印有

![]()

| 江戸時代後期 安政四年 |

天保十三年(1842年)出生。 |

|---|---|

| 江戸時代後期 慶応元年 | 慶応元年(1865年) 筑後有馬藩 上妻(こうづま)郡福島本町の目抜き通り(八女市本町126番地:現在地)に 当時まだ珍しかった茶に特化した専門問屋(製茶問屋)を開業した |

![]()

| 明治初期 | 安政二年(1855年)出生。養父 寅五郎より暖簾を譲り受け、八女茶の前身である筑後茶の改良に努力する |

|---|---|

| 明治30年 | 八女郡茶業組合を通じて郡産紅茶を露領(現:ロシア)に輸出する |

| 明治43年 | 八女郡茶業組合で郡産紅茶を日英博覧会 産業部門に出品し金牌を受領する |

| 大正初期 | 八女郡大渕村(現:黒木町大渕)で玉露の製造が開始されると八女郡風土の気象条件を科学的に検証し、八女玉露の優秀性に着眼、技術革新に寄与する |

| 大正 3年 | 販路の拡大にあたり、「矢部屋(ヤベヤ)」の家印を商標登録する 同年7月11日商標登録し、十代 圓吉(二代目久吉)へのれんを譲る |

![]()

| 大正14年 |

明治20年(1887年)出生。八女郡福島町で行われた物産共進会茶品評会の部において、当時 郡の茶業組合理事長をしていた十代久吉は、宇治・静岡等の産地に見劣りしない高品質な蒸製緑茶(青製)が多く製造されるようになった結果を鑑み、それまで釜炒製茶中心であった郡産茶(筑後茶、笠原茶、星野茶など集落名で呼んでいた)を一本化し「八女茶」とするよう提案、組合員の承認を得て名称を統一し、産地のブランド化を図っていった |

|---|---|

| 大正末期 | 台湾、満州、中国(大連)、南洋(パラオ諸島)、ハワイ、アメリカなどの日本人街へ八女茶を輸出する |

| 昭和初期 |

矢部屋許斐本家当主 矢部屋(許斐)初次には嗣子が居なかった為、十代 久吉は矢部屋許斐本家の家督を相続し、再び矢部屋許斐家を合一させた |

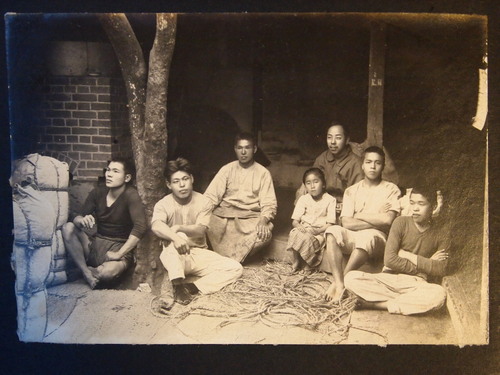

明治時代後期頃の写真 茶の荷造り作業の合間 十代久吉(右から三人目一番奥の人物)

![]()

| 昭和 8年 | 明治43年(1910年)出生。八女郡北川内村(現八女郡上陽町中川原)の原政次郎の長女 静子と結婚 八女茶の海外販売に努める |

|---|---|

| 第二次大戦~昭和29年 | 戦中、戦後のモノ不足に、政府は配給や統制を敷き対応していた 茶も例外なく統制され、当時組合長を務めていた正次は取引ルートを遵守するよう組合員らと結束し、配給所に供給した |

![]()

| 昭和30年代 | 明治45年(1912年)出生。敗戦後まもなくして、十一代 正次が他界。正次に子は無く、茶商を正次妻 静子(小売部門)と暖簾分けし、四代目久吉として敗戦後の家業の立て直しや、八女茶商組合の理事として地域茶業の復興に努め、流通網の拡大や近代化(機械化)に努めた |

|---|

![]()

| 昭和47年 | 四代目久吉(二郎)他界 四代目の長男・圓児(五代目久吉)が卸部門を継承する |

|---|---|

| 平成 5年 | 昭和20年に他界した十代 久吉の遺言を受け、十一代 正次 妻 静子は暖簾分けしていた本家小売部を五代目久吉(圓児)に継承した |

| 平成11年 | 江戸末期築(嘉永~安政年間)の店舗を修築。町家をギャラリーに活用した。(コーディネーター田中瞳、建築会社風組) |

| 平成14年 | 幕末 製茶問屋初代 寅五郎をモチーフとして、「八女茶でござる」ブランドを立ち上げる(コーディネーター 田中瞳、画家 田上允克 、カリグラフィックデザイナー 古賀美恵子)同年商標登録 |

| 平成20年 | 「温故知新」を理念に掲げ明治時代作られていた八女紅茶を復刻する。1999年から八女市上陽町の茶農家 故井上清氏の協力の元、和紅茶品種べにふうき、べにひかりを原木として作った。ふわりとした香気とまろやかな甘みが特徴。 |

| 平成24年 |

平成11年に修理した江戸末期築(嘉永~安政年間)店舗の屋根瓦・外壁を修理。その際、戦前撤去した「日除け」を復原し「拝見場」(茶の審査場)へ百年前と同じく太陽の光で審査できるようした。国内では唯一の完全復原となる(設計 中島孝行、監修 工学院大学建築デザイン学科 二村悟講師) |

![]()

| 平成26年 | 五代目久吉(圓児)長男・健一が矢部屋許斐本家を継承。ちくご元気計画にて商品化を行った「八女茶 許斐久吉六代目シリーズ」が第十六回福岡県デザインアワードにて奨励賞を受賞。 また 家業の来歴を辿り、創業を江戸中期に矢部屋と号し山産物商を始めた甚四郎を初代とし、創業年を宝永年間(1704~1710)とした。 |

|---|---|

| 平成27年 |

「焙炉式八女茶」が、「日本各地の豊かな食文化を守り育てるために設けられた表示基準である」農林水産省外郭団体(一財)食品産業センターの「本場の本物」制度に認定される |

| 平成29年 | 江戸後期:嘉永~安政年間(1848~1860)~昭和6年迄に建てられた 主屋2棟、離れ座敷1棟、土蔵3棟、製茶作業場1棟の合計7棟の町家が八女市文化財に指定される |